一、为何生育力检测成为现代生殖健康管理的刚需?

1. 生育年龄推迟的紧迫性挑战

女性最佳生育窗口(23-30岁)与当代职场发展需求存在显著冲突。国家统计局数据显示,我国女性平均初育年龄从1990年的24.1岁延迟至2020年的29.3岁。然而,卵巢储备功能在35岁后呈现指数级下降:

AMH(抗缪勒管激素):30岁女性平均值为2.5 ng/mL,40岁降至0.5 ng/mL以下;

卵泡数量:30岁时约含12-25个基础卵泡,40岁仅剩3-8个。

通过生育力检测,女性可量化评估卵巢储备,在冻卵、试管助孕等方案中抢占时间先机。

2. 隐性疾病的“沉默威胁”

约30%的不孕症由未被察觉的生殖系统疾病导致:

多囊卵巢综合征(PCOS):占排卵障碍性不孕的70%,但50%患者初期仅表现为月经不调;

子宫内膜异位症:1/3患者因盆腔粘连导致输卵管阻塞,却常误诊为痛经;

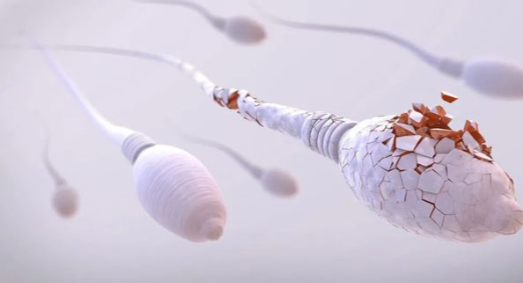

男性少弱精症:40%病例与精索静脉曲张、激素紊乱相关,但多数男性从未进行精液分析。

早期检测可避免疾病进展至不可逆阶段,节省后续治疗成本。

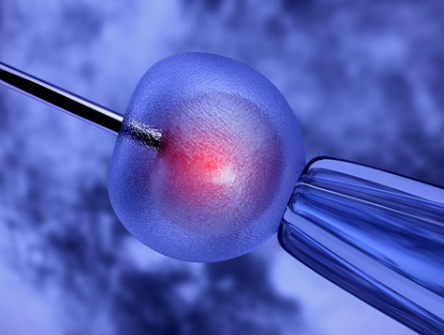

3. 辅助生殖技术(ART)的决策依据

试管婴儿成功率与个体生育力指标强相关:

AMH>3 ng/mL:促排卵可获得15-20枚卵子,活产率达40%-50%;

AMH<1 ng/mL:需采用微刺激方案,活产率降至10%-15%;

精子DNA碎片率(DFI)<15%:胚胎质量显著优于DFI>30%的群体。

精准检测数据可帮助医生制定个性化促排方案,减少无效治疗周期。

二、生育力检测全流程解析:从基础筛查到精准干预

第一阶段:基础评估(1-3天)

女性必检项

激素六项:月经第2-3天检测FSH(>10 IU/L提示卵巢衰退)、LH、E2、PRL;

AMH检测:任意时间抽血,评估卵巢储备的“黄金标准”;

阴道超声:测量窦卵泡数(AFC<5提示储备不足)、子宫内膜厚度(<7mm影响着床)。

男性必检项

精液常规:分析浓度(≥15×10⁶/mL)、活力(PR≥32%)、形态(≥4%正常);

精子DNA碎片检测:DFI>30%需优先抗氧化治疗。

第二阶段:深度诊断(针对异常指标)

输卵管造影(HSG):排查阻塞或积水(占女性不孕的35%);

宫腹腔镜联合手术:直接观察盆腔粘连、内膜异位病灶;

遗传学检测:

核型分析:诊断染色体易位、倒位;

扩展性携带者筛查(ECS):覆盖155种单基因病,降低遗传风险。

第三阶段:个性化干预方案

根据检测结果分级管理:

A级(生育力良好):指导自然备孕,补充叶酸、维生素D;

B级(轻度异常):3个月生活方式干预(如减重、抗氧化治疗);

C级(需医学介入):

排卵障碍:氯米芬促排+超声监测;

输卵管不通:宫腹腔镜疏通或直接试管婴儿;

严重少精症:睾丸穿刺取精+ICSI技术。

三、这六类人群必须尽早检测生育力

高龄备孕群体

女性≥35岁或男性≥40岁,建议每6个月监测AMH、性激素及精液参数。

月经紊乱者

周期<21天或>35天、经量骤减,可能提示卵巢早衰或多囊卵巢。

反复妊娠失败

2次以上流产需排查凝血功能(如抗磷脂抗体)、胚胎染色体异常。

慢性疾病患者

甲状腺功能异常(TSH>2.5 mIU/L)、糖尿病(HbA1c>6.5%)可直接损害生育力。

肿瘤放化疗史

卵巢组织或精子冷冻需在治疗前完成生育力评估。

家族遗传病史

地中海贫血、血友病等需通过PGT-M技术阻断遗传链。

四、技术革新:AI与分子诊断如何提升检测价值?

人工智能预测模型

卵巢反应预测:输入年龄、AMH、AFC等参数,算法可预估促排获卵数与活产率(准确度>85%);

胚胎筛选:AI图像分析系统(如Life Whisperer)通过胚胎形态预测染色体正常概率。

分子诊断突破

线粒体DNA检测:卵子线粒体拷贝数<10万提示胚胎发育潜能下降;

子宫内膜容受性分析(ERA):找到种植窗黄金时间,使试管成功率提升20%。

便携式家用检测

男性精液检测仪(如YO Home Sperm Test):通过手机APP分析精子浓度与活力;

卵巢储备自测包:检测唾液或尿液中的FSH、E2水平。

五、行动指南:三步构建生育力保护体系

一级预防(25-30岁)

每年1次基础生育力检测,避免吸烟、酗酒、熬夜等卵巢/睾丸毒性行为。

二级干预(30-35岁)

发现AMH下降或精液参数异常时,启动抗氧化治疗(辅酶Q10、维生素E)、激素调节。

三级管理(35岁以上)

6个月未孕立即进入辅助生殖流程,结合检测数据选择IUI、IVF或第三代试管婴儿。